我不想做“伟大的姐姐”,但可以做心智障碍弟弟的“翻译”和“支持者”

作为一名心智障碍者的姐姐,心智障碍对我来说意味着什么呢?

我花了20年,探索出的一个让我兴奋的答案:心智障碍者对我来说,是来自另一个语言体系的人。他们不擅长用我所熟悉的文字和语法,不使用我习惯的表达方式。他们在用一种属于他们的语言表达,这种表达方式会让他们在这个社会遇到很多障碍。

11年前,15岁的弟弟和24岁的我

11年前,15岁的弟弟和24岁的我

弟弟和朋友称兄道弟、自由交流,聊得不亦乐乎,但外人并不理解他们在说什么。每当这时,我就会想,这是他们的语言。作为姐姐,我可以懂,就好像掌握了一门外语。我熟知残障与非残障世界的两种语言,并且可以充当弟弟与主流社会的翻译。这是我作为手足愿意身处且享受其中的位置。

找寻这个答案的过程,并不容易。

在自卑、迷茫中度过青春期

我9岁时,弟弟出生,很可爱,当时我的第一个想法是:坏了,有人要分走我得到的爱。等到我12岁,弟弟3岁时,他的残障特征越来越明显,学不会走路,容易摔跤,常常生病,经常要去医院打针,身上不是摔伤的肿块就是长期打针的针眼。父母带着他四处求医,这对于他们来说是怎样的一个历程,年龄尚小的我无从而知,肯定是有过希望又持续得失望吧。

作为学校里成绩最好的学生,我却只感到羞耻和自卑,在同学口中,我不再是那个“活泼会画黑板报”的女孩,而是变成了“她家里有个智障弟弟呢”。

我在迷茫中度过了我的青春期,从重点班的尖子生成为班级倒数,经历了两次高考,终于从安徽农村来到北京读大学。多元包容的大学生活,重新打开了我的世界。但是整个大学四年,没有任何人知道我有一位残障弟弟。

2013年,作为手足代表第一次参加残障活动

2013年,作为手足代表第一次参加残障活动

“残障”两个字,却在我的心中悄无声息地生长发芽。20岁的我,会一个人去看北京的残障机构、特殊学校。2010年左右的北京,这些地方对我来说,又远又灰暗。一方面,我想寻找一个能帮助弟弟的地方;另一方面,我也想知道,除了我们家,其他人会如何面对心智障碍。我想认识有相似经历的人,了解他们的经验,寻求支持、建立联系。我想,哪怕只是知道有这样的故事存在,也会让人感到轻松许多。

“人”应该在残障之前

大学毕业第一年,为了给已经初中毕业、无处可去、只能待在家里的弟弟找出路,我遇到了当时中国最有影响力的残障权益倡导者们,深入地从权利的角度了解了残障。

我至今仍清晰地记得在会议现场与残障者的互动,他们或慷慨激昂或能言善道,大部分人都伴随至少一种残障,有人熟练地推轮椅,有人眼睛看不见却拿着盲杖穿梭会场,有人四肢不健全,有人容貌受损…….这些看似平常的场面给了我极大的震撼,我第一次意识到,残障者的生命状态是如此丰富,我看到了“人”应该在“残障”之前。

我常年在外读书,弟弟在我心里,始终是一个阳光又脆弱的小男孩。15岁应该是他的青春起点才对,多好的年纪,却面临要被社会"抛弃"和"遗忘"的命运,这一点让我非常不忍心。我和他商量把他接到我的城市,看看还能尝试什么。

8岁的弟弟,依然会摔得满头伤痕

8岁的弟弟,依然会摔得满头伤痕

作为一个纪录片新人,我记录下了他学习适应新环境的过程,也直到拍摄,我才和弟弟密切接触,才真正开始了解“心智障碍”,这个曾经抽象的名词对我来说,变得丰富了起来。

心智障碍意味着,他虽然只有十五六岁的青春年纪,笑起来像个小太阳,但却无处可去,只能呆在家里,还要被家人不断叮嘱“不要自己出门”。心智障碍也意味着,他确实在某些事情上比我慢、比我固执、比我容易失败,但这不是他的全部,他诙谐可爱,懂事敏感,也有属于他的天真。

这部纪录短片叫《被遗忘的男孩》,我再也没有主动拿出来过,时过境迁,弟弟不再被遗忘,我觉得他值得一个更好的属于他的故事。

做一个普通的“支持者”和“翻译”

回头去想,为弟弟提供支持的过程,我也发现自己意外做对了一些事。或许是因为作为姐姐的脑回路比较短,对于风险和后果都考虑得很少,我想的只有:1,你得试试;2,我希望这个决定不会给我的生活造成太大压力。

我很明白20来岁的自己不是照护者,而是支持者。这两个身份的区别,来自我对于“独立性”的理解。作为一个支持者,意味着弟弟需要更独立,虽然我和弟弟在一起生活,但作为一个支持者,应该给弟弟空间,这也是给我空间,既是对他好,也是对我好。

例如,我会找到适合安置弟弟的地方,但我不希望每天还要再花两个小时去接送他,这就意味着弟弟需要学会乘坐地铁。就这样,从未离开过安徽农村的弟弟,开始和我学习坐地铁。我计划了五次,整个过程就是我和他的距离要越来越远。我会躲在他看不到的地方,看他如何融入人流,寻找路线,到达目的地。

弟弟很早就开始学习自己做饭、独立出行

弟弟很早就开始学习自己做饭、独立出行

弟弟找工作的时候,我也会明确求职的主体是他,而不是我,不是我去和雇主对话,也不是我代表他去和雇主对话,他需要练习自己面对雇主。作为支持者,我能做什么呢?我们在家里练习过如何做自我介绍,模拟到一个新地方的场景,愿意介绍自己的哪些信息,如何把这些信息清晰地说出来。我们练习过背身份证号码,花了将近一天的时间,拆开来背,连起来背,换着花样背,走路吃饭也想一想。

我们制作了简历,心智障碍者求职往往只是拿着一张残疾证就去了,可是如果要自己面对雇主,至少要有一份介绍必要信息的材料。面试这条路,弟弟也要练习乘坐公共交通去,我还记得弟弟第一次练习去较远的地方面试时,发了一条朋友圈,“今天我闯了大关,我觉得平安”。

当然,这里面有结构化的教学,以及一些大白话的转换,但是技术的部分,都是为生活服务的,能解决需要和问题的时候,就活学活用了。

弟弟戴着自己做的手工品,还自己摆过地摊

弟弟戴着自己做的手工品,还自己摆过地摊

我有幸做了几年残障领域的工作,自认为做得不错,但也很困扰。做得不错,不是因为我为家庭付出了什么,为残障做了什么,而是我收获了与人相处的哲学和方法,真的能支持到别人,是一件很难也很有成就感的事情。

而困扰的地方在于,早几年就有熟悉的人评论,说我是个“伟大”的姐姐。但对我来说,这是一个让人窒息的评价,伟大意味着“非凡人”,可实际上,我的困惑太多了,这是一个道德制高点,会压抑我作为普通人的普通生活,也容易看不见“残障手足”之前的“人”。

能更早知道残障是怎么回事就好了

某一天在做中英文翻译的过程中,我突然觉得翻译这个动作很像我为残障的事情。作为一个有长期残障生活经验的非残障者,我理解两种生活,也理解两种生活里的语言。我就像一个翻译,为残障者翻译主流社会的语言,为主流社会翻译残障者的语言。

就像为弟弟制作的简历,那不是对弟弟经历直白的表达,也不是照抄主流简历的生搬硬套,那是我翻译的成果,是促进他和雇主之间理解的努力,但却不用我去代表他们任何一方。不用代表谁,这个位置,让我觉得舒适。

做了几年全职公益人、关注了很久他人的问题之后,我也在想,那“我”的问题呢?经历多年的自我挣扎、探索、出走、和解,我一直有个小念头,就是找到在残障者手足这个身份的同类。

我想知道他们怎么样,我想知道我们是不是可以交流一些经验或者就是认识一下,就好像在寻找“世界上的另一个我”。后来我有机会和十几位手足认识、聊天、成为朋友,我认识的手足,都在非常积极主动地支持家庭,但我明显感受到大家的疲惫。我也听说过手足会选择和家庭保持较远的距离,对此,我支持并理解。

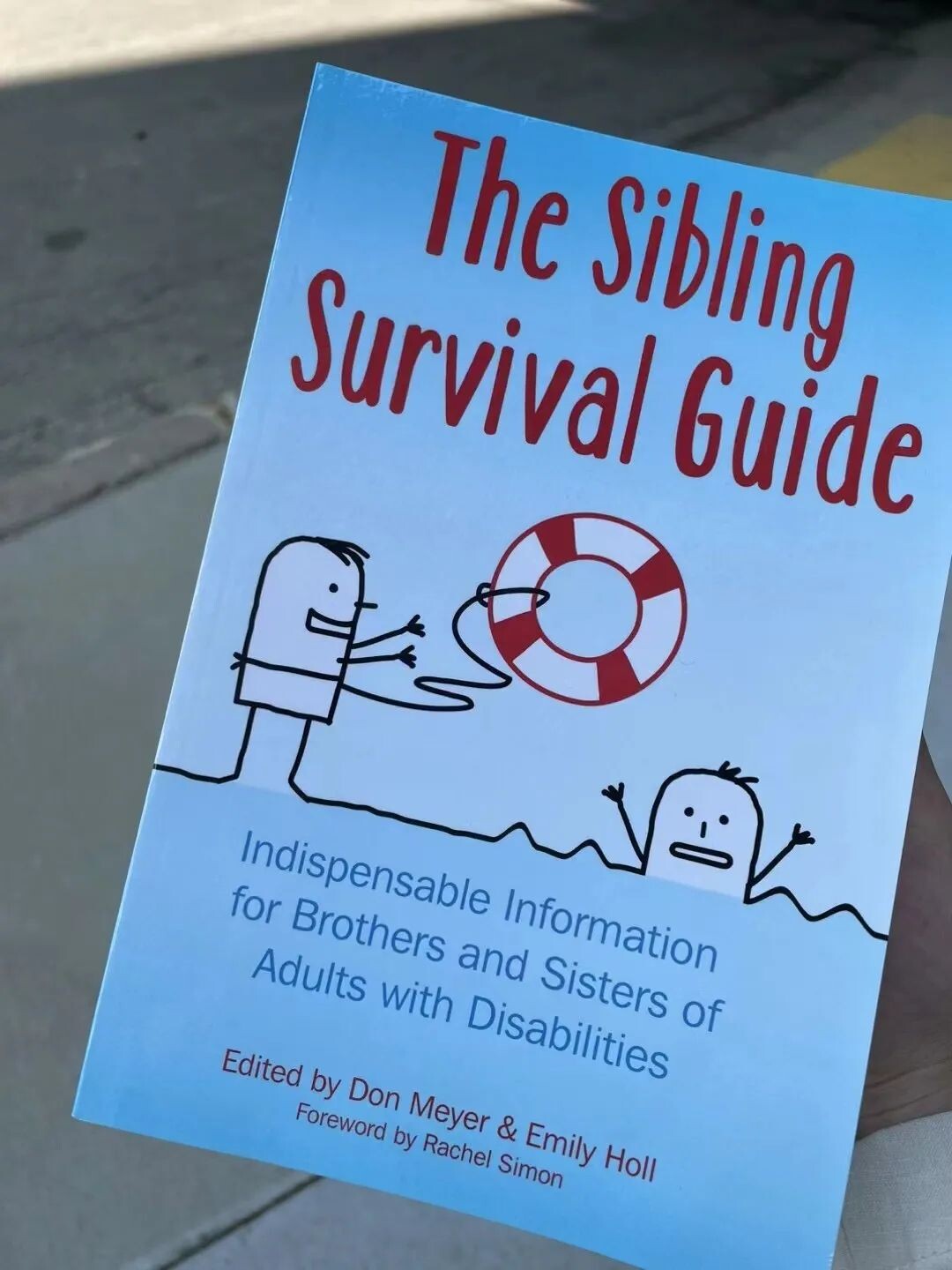

我珍藏的一本关于手足的书

我珍藏的一本关于手足的书

我联系到了海外手足网络的负责人,她也是一位手足,在大学任教,结婚未育,从中国领养了一位残障儿童,她分享了她们在手足网络里的工作和发现:手足主要受困于两个问题,个人婚恋和家庭养老。很多的手足在婚恋中会受挫会遇到问题,他们会因为家中有一位残障的成员,受残障污名的溅射,往往更难遇到真正接纳自己的另一半,他们也要面临更重的家庭照料责任。

我认同这两点,同时还想增加一个:手足也会面临身份认同困难的问题,我看上去是普通人,但受残障的终身影响,我到底属于哪个世界?

我也想到我在初高中经历的那些抑郁、低落,要是更早知道残障是怎么一回事就好了,相比于班上的同龄人,作为手足的我,更需要知道这些课本之外的故事。

我非常喜欢一句和包容性有关的英文,也有一句自己翻译的版本。Inclusion starts with I,包容,也包括包容我自己。我支持有需要的人自主自在生活,我希望我自己也能这样生活。

![]()

社会融合,不仅是孤独症人士及其家庭的努力,更需要整个社会的努力。今年,壹基金连续第13年携手社会各界发起蓝色行动,共同发出倡议:加入壹基金蓝色行动,一起支持孤独症群体融入自主自在的社区生活。不止这壹天蓝。